近日,一则报道引起了科转圈的注意:中南大学一个项目转化过亿元!

2023年,自《高校和科研机构存量专利盘活工作方案》发布后,各大高校对存量专利展开了全面梳理盘点,中南大学则在盘点中找见了机会。

2024年,邓德华教授团队研发的“气凝晶保温材料与相关建材及其制备技术”引起了中南大学知识产权中心的关注。据考察,这项技术刚好能解决当前建筑保温材料无法兼具耐火、耐水、轻质保温和高强度性能的技术难题。

在中心的帮助之下,该技术成功与一家绿色建筑材料有限公司合作,并通过专利权转让和技术增资入股的方式完成了转化,金额超亿元。

一、转化速度之快:政策与体系的完善

这场“亿元转化”看似来得意外,实则早就有迹可循。

从盘点专利,到项目签订合作,中南大学仅耗时半年便完成这场转化。速度的背后实则是中南大学多年来积累的经验所致。

为完善转化流程,截至2023年中南大学共出台了13项立足成果转化的管理办法,鼓励、支持教授们进行技术转移的同时,也规范了专利的收集与管理。在管理完善的技术转移制度支撑,中南大学形成了独具风格的“中南模式”与“中南体系”。

中南大学转化制度体系(图源:动脉橙果局)

1中南模式:激发科研人转化热情

要迈出第一步,还得教授参与。为激发科研人员转化热情,中南大学从建校之初便开始寻找策略。

中南大学是由中南工业大学、湖南医科大学、长沙铁道学院三所高校合并而成,因此在成果转化的尝试中也继承、优化了三所高校的特点。在2000年,中南大学便率先提出了要将科技成果转让(许可)获得净收入或技术入股所得股份的70%,奖励给科研人员。通过让科研人员“拿在手里”的奖励,激发转化热情。

在随后20余年的发展中,中南大学科转逐步完善、成熟,并修订完善了各项政策,但这项“70%”的激励政策一直保留至今。

在14年后,中南大学在这项政策的基础之上,再添一笔。

在2014年,中南大学出台《中南大学技术成果股权及权益分配规定》,逐步开始探索“现金+股权”的混合转化模式。通过引入资本,以技术入股方式成立公司开展高价值专利转化,构建起“专利+资本+平台”的合作机制。

这一政策不仅保留了对科研人员的鼓励,同时还能让科研人员参与企业的成长过程,把握转化方向。减少出现技术转移、出售后,未能得到市场化开发的情况。

此外,这一政策也减轻了企业其支付较大数额转让费用的压力,又将科研人员切身利益与企业发展紧密联系,有利于企业的创新发展。让企业更能接受中南大学的专利进行转化。

这种利好成果转化两端的模式也被称为“中南模式”,已有多为科研人员因此受益。如赵中伟教授团队成功转染“电化学脱嵌法从盐湖卤水提锂”技术,收获现金2480万元,股权8000万元;另外赖延清教授团队成功研发“高比能锂硫电池技术”,与中南新能源投资 (深圳)有限公司合作转让后收益现金4000万元,股权10000万元。这些成功案例,都激励着中南教授们创新科研的同时关注成果转化。

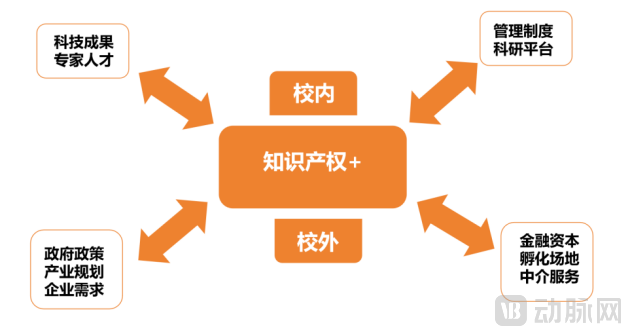

2中南体系:“知识产权+”整合各方力量

在这场“亿元转化“中,有一个角色搭建起了关键的桥梁——中南大学知识产权中心。

中南大学知识产权+(图源:动脉橙果局)

中南大学知识产权+(图源:动脉橙果局)

为高效整合各方资源,减少高校科研人员在转化过程中繁琐的流程问题,中南大学构建起了构建“知识产权+”运营模式,而知识产权中心便是其中一大模块。除此之外,还有国家大学科技园、国家技术转移中心知识产权研究院、知识产权信息服务中心等部门相互配合,共同协助科研人员完成成果转化工作。

他们各司其职,组成了知识产权运营的中南体系。合作之下,中南大学还出现“三方协同”、“包产到户”的运营模式。

所谓的“三方协同”即发明人、二级学院、知识产权中心三方联动,层层推进,确保高质高效。“责任到人,包产到户”,则是知识产权中心十多人的技术经理人团队,每人都有负责对接的学院和发明人团队,一个学院的专利盘点入库工作完成,技术经理人对负责学院的专利特点也往往能做到心中有数、了如指掌。

这样“点对点”的服务,即能为项目和团队找到最优“转化方式”,同时也能在市场需求出现时,迅速作出反映,把握转化机会。

另外,完善科技成果转化集体决策制度。根据科技成果转化和转移价格,分别按500 万元及以上、200-500万元、10-200万元、10万元以下规定领导班子不同决策审核流程和要求,确保成果转移转化决策规范科学。

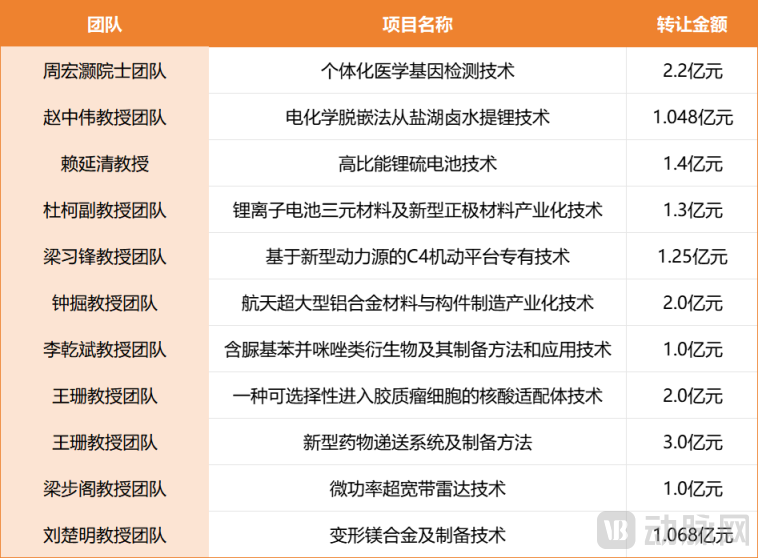

在“中南体系”与“中南模式”的双重作用之下,中南大学已诞生11项单项成果转让金额过亿元项目。转化热潮之下,中南教授们已经成立了350余家企业,其中包括博云新材、山河智能在内的7家湘籍公司成功上市。

(数据来源:中南大学科技成果转化服务创新创业成效与思考 制图:动脉橙果局)

(数据来源:中南大学科技成果转化服务创新创业成效与思考 制图:动脉橙果局)

二、最年轻的“985”,深厚的科研实力

然而优秀的体制、机构仅是转化的手段,核心还得看科研成果的质量。

从2000年成立至今,中南大学仅走过24载岁月。作为全国最年轻的“985”,她学术实力实则早已崭露头角。

1 继承前者衣钵,发展医、工、材

作为一所综合性院校,中南大学拥有包括文学、教育学、医学、交叉学科在内的11大学科门类,辐射军事学。

同时,中南大学也保持了中南工业大学、湖南医科大学、长沙铁道学院三所高校的科研优势,拥有完备的有色金属、医学、轨道交通等学科体系。其材料科学、工程学、临床医学、计算机科学、化学、药理学与毒理学居全球前1‰。

除了过硬的专业能力以外,中南大学还能为学生提供与实践接轨的方案。以医学为例,中南大学拥有湘雅医院、湘雅二医院、湘雅三医院3所大型三级甲等综合性医院及湘雅口腔医院。这不仅能让学生直接与临床接触,还能获得一手的信息,这对于后续研究、进入临床都非常重要。

截至2023年,中南大学已经走出鞠躬、孙永福、邓起东等40多位院士。

为了将人才实力转化为优质项目,中南大学还注重培养学生的创新创业能力。除了创办各项创业大赛以外,中南大学已经形成了服务学生的“教育培训—实训实践—项目孵化—成果产出”全链条服务保障机制。同时,中南大学还特许学生创业企业在一定期限内无偿使用学校科技成果,以帮助学生创业度过危险期。

然而创业并非易事,为了让更多学生能够参与其中,中南大学还组织了“苗圃行动”、“百千万”等项目,纵使最终未能成功创业,学生也能发挥所长培养其复合型能力。

得益于此,在学生群体中,中南大学的创新氛围也颇为浓烈。截至2023年,中南大学学生国家级双创项目立项数量连续五年全国首位,近五年有18个学生项目入选全国大学生创新创业年会。

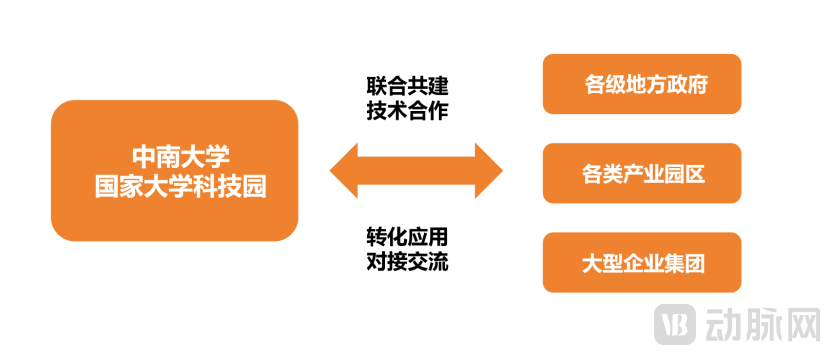

2“双飞地”,扩大转化半径

中南大学虽学科实力雄厚,但毕竟尚未历久。为了扩展科转半径,她提出了“飞地孵化器”和“飞地产业园”,保障自身转化发展的同时,带动周边地区。

首先,中南大学知识产权中心已与江西、广东、广西、河南等地政府部门共建专业中心分支机构,从政府层面拉进各地创新项目、企业间的距离。其次,中南大学已与多座产业园区建立合作关系,收集更多创新项目,并提供“中南模式”的转化服务。最后,中南大学还与各大企业合作,打通产业与科研之间的壁垒。

中南大学“飞地模式”(图源:动脉橙果局)

中南大学“飞地模式”(图源:动脉橙果局)

在2023年,中南大学国家技术转移(湘阴)中心签约落地了16个重点项目,涵盖新能源、现代装备制造、电子信息等领域。总投资达到98.9亿元。落地湘阴,这些项目能够依赖当地“五纵三横三轨一港”的交通网络走向全国乃至世界,同时湘阴本地的力合厚浦、鑫政新能源、恒创睿能等一批新能源项目,也能因此填补高新技术的空缺,进而在湘阴实现新能源产业的聚集效应。

除湘阴之外,岳麓“飞地产业园”也已取得不俗的成绩,在2020年便已经实现入园高科技企业500家,产值突破300亿元。此外还有广东清远,广东惠州,浙江金华,中南大学凭借“飞地”已经实现立足湖南、辐射全国转化科技成果。

三、风华正茂,奔腾向前

截至2024年4月,中南大学已经完成了全校1.3万余件专利盘点入库,这一举措无疑将加速后续成果转化工作的推进。

和老牌名校相比,中南大学肇创仅廿载,资历的确尚显稚嫩。但她凭借卓越的科研实力和前瞻性的转化思维,将一项项科技成果从实验室带入市场,用实力展示着自己风华正茂,挥斥方遒。

邓德华教授团队不会是个例,未来中南大学还将继续唤醒更多“沉睡专利”,这条汇聚智慧与创新力量的转化之河也将更加奔腾汹涌,