“论文发了,但帕金森、难治性癫痫的患者仍然缺乏有效的治疗手段,我做科研的终点到底是什么?”

2011年,在约翰·霍普金斯大学医学院的实验室里,一位深耕神经科学多年的中国科学家对自己的人生价值产生了犹疑。若实验室里的完美数据与期刊上的荣耀无法转化为病床上的希望,科研的价值便大打折扣。

“要么当医生治病,要么做能治病的药。”

这份朴素的执念,最终把他从学术高地推向创业前线。2017年,刚从约翰·霍普金斯回到北京协和医学院不久的张建民,选择了创业之路。他把在神经免疫学的深厚积累以及对于iPSC衍生外泌体作为治疗策略的前瞻性判断,转化为可供患者受益的临床路径。

那一年,他五十岁。面对投资人他坦言:“你赌的是真金白银,我赌的是人生。”

图:“协和学者”特聘教授,中国医学科学院/北京协和医学院教授,国典医药董事长/首席科学家张建民

六七十年代的中国乡村,泥土路蜿蜒,赤脚医生背着旧布药箱走进乡亲家中,俯身摸脉,细声问诊,简单几味草药、几下推拿,病人出了汗,疼也就缓了。这样的场景,在少年张建民心里留下了最早的医学画像:原来治病救人可以这么直接、这么有用。

“当时我就跟自己说,将来必须考医学院,回村开个药铺,像他一样实实在在帮人。”

这一念,埋下了少年人生的伏笔。

1985年,他考上大学,因数理化成绩好被分到了医学检验系,这也使得他与做临床医生的目标失之交臂。后来,他申请转系,一次次找老师沟通。虽然最终也没能如愿,但他仍没放弃尽可能靠近临床的想法。

大学毕业后,他先在检验科任职,这种在旁人看着清闲的日子,他却坐不住。身边人劝他:“检验科稳定,别折腾”,他却说:“每天对着仪器,看不到病人,这不是我要的救人。”

这份行医的执念,推着他在科研路上走得比谁都拼。

最终,他考上协和医学院,一头扎进生命科学基础研究,也算是和看病救人更近了一步。“就算不能直接看病,也要搞清楚病的根源,为治病找条路。”

于北京协和医学院博士毕业后,张建民又出国深造。他先赴耶鲁大学免疫生物学系做博士后,全情投入科研,后选择转入约翰·霍普金斯大学医学院神经生物学系,加入著名神经生物学家Ted Dawson的实验室。在这里,张建民更专注于疾病根源的探索,始终以“为治病找路”为目标,驱动自己不断向科学前沿进发。

在约翰·霍普金斯大学医学院,张建民踏上了一场从0到1创新课题的探索之旅。那时,他与团队开展高通量筛选,在众多候选基因中发现了一个对神经元有保护作用的全新基因。“当时,这个基因连名字都没有,仅知道其序列,我们给它命名了一个代号——697-27。”张建民回忆道。

为了进一步探明这个新基因的功能和价值,他几乎将自己“埋”在了实验室里:每天早到、晚走,连周末都守着自己的细胞培养箱。从克隆、蛋白表达、抗体制备,到一步步揭示697-27号基因的功能,张建民与团队日复一日地攻坚。

“哪怕实验失败几十次,也没人见我皱过眉。我知道这个基因很可能与脑病相关,多试一次,就离治好病近一步。”他说。

随着研究的深入,他们发现697-27基因具有拯救大脑生命力的关键作用:它能够调控脑组织的神经炎症、记忆形成以及神经突触的可塑性。这不仅为理解神经退行性疾病(如帕金森症、阿尔茨海默病)的发病原理提供了重要线索,更重要的是,它意味着我们或许能够借助这一机制,开发出激活大脑自身保护能力的新一代治疗方法。

“那段时间,我儿子正好在家里看一本漫画小说,里面讲到一个拿着锤子守护人类的神——雷神(Thor)。我突然觉得,这个基因正像雷神一样,保护着神经元的健康。”于是,他和Ted Dawson商量后,将这项发现命名为“Thorase基因(索瑞酶)”。

后来,Thorase基因的研究登上了《Cell》封面,这不仅成为神经科学领域的重要里程碑,也凝结了张建民五年如一日默默坚持的心血。

图:2011年4月15日,顶级学术期刊《Cell》杂志封面,刊登了张建民教授的“雷神”基因研究(来源:Cell)

一次在约翰·霍普金斯大学校园咖啡厅里,张建民的博士后导师、神经生物学家Ted Dawson对他说出了那句引发深思的话:“咱们发了那么多顶刊论文,但是我在门诊接触到很多帕金森患者,针对他们,仍然没有一个药可以治疗。” 他望向张建民,语气中带着遗憾与期盼,“为什么我们不能去做一个药,真正地去解决这个问题?”

这句话如同一道惊雷,击中了张建民内心埋藏已久的心结。“那一刻,我找到了新的兴奋点,那就是做能真正解决临床痛点的药,为被疾病折磨的患者带来直接帮助。”

而正在此时,一项颠覆性的技术为他指明了方向。2012年,山中伸弥因发现诱导多能干细胞(iPSC)技术,与约翰·戈登共同获得诺贝尔生理学或医学奖。这项技术让张建民看到了产业级的转折点。iPSC 重编程技术可以将皮肤、外周血单核细胞等体细胞逆转为具备多向分化潜能的干细胞,再定向分化为神经元、心肌细胞,甚至构建类脑、类心脏等复杂模型,有望破解很多药物实验中“动物有效、人无效”的药物研发瓶颈。

“以前我们用小鼠做实验,结果到人体里完全不管用,iPSC技术能让我们直接用人的细胞做研究,这是颠覆性的。”

>定义:将体细胞重编程为具分化潜能的多能干细胞。

>里程碑:2012 年诺贝尔生理学或医学奖授予 John B. Gurdon 与 Shinya Yamanaka,表彰体细胞重编程研究。

>应用:疾病模型、药物筛选、再生医学。把体细胞“逆转”为多能干细胞,再定向分化出目标细胞,用人的细胞做研究与用药筛选,提升转化可靠性。

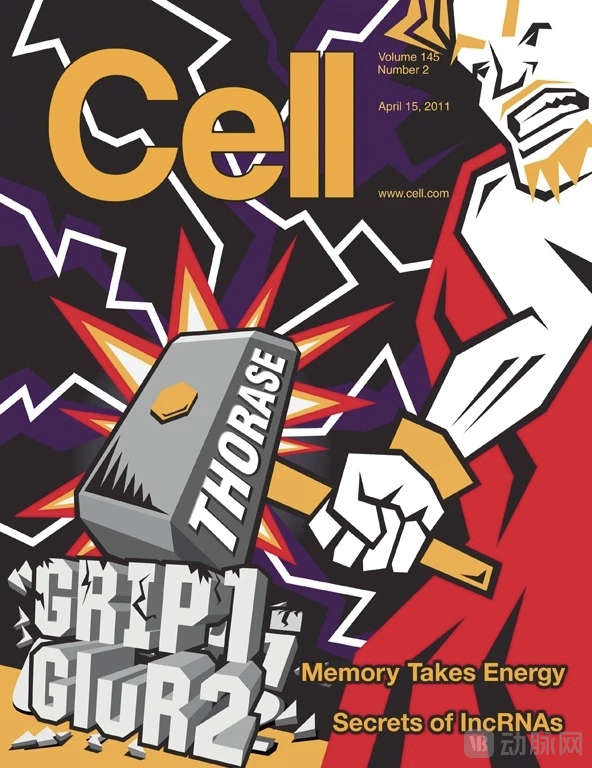

对于外泌体领域,张建民有着自己独到的判断。“过去,大家普遍认为外泌体是细胞代谢后的垃圾产物,直到2013年诺贝尔生理学或医学奖表彰三位科学家在细胞囊泡运输(包括外泌体等胞外囊泡)机制上的发现,这才确立了胞外囊泡在细胞间高效传递信息中的核心地位。”

>定义:直径约 30–150 nm 的细胞外囊泡,参与细胞间信息传递。

>里程碑:2013年诺贝尔生理学或医学奖授予James E. Rothman、Randy W. Schekman和Thomas C. Südhof,表彰他们发现了细胞如何通过囊泡实现物质分选、包装和传递,为外泌体等胞外囊泡作为关键信号载体的研究奠定了基础。外泌体概念本身并未单独获奖,但其信号传递机制被纳入该奖项涉及的细胞囊泡运输范畴。

>应用:外泌体携带蛋白、核酸等“货物”,能跨膜进入靶细胞,完成递送。iPSC 来源的外泌体具有均一性与工程化潜力,利于成药与规模化。

张建民特别关注到,细胞通过外泌体释放蛋白及小分子,实现精准、快速的信号调控。外泌体的膜与细胞融合后,能直接将内部上千种蛋白和小分子递送到受体细胞内,快速调控细胞状态,其信息传递与调控效率远超传统的分子信号传导方式。

“当时我就断定,用外泌体治疗神经系统疾病,是目前最合适的路径。它不仅能够穿越血脑屏障,还能靶向病灶,副作用远远小于传统药物。这种治疗方式既提升了药物有效性,也降低了患者的风险,我对这一技术的前景充满信心。”

在张建民看来,外泌体的核心价值就在于把“可验证的生物学”进一步转化为“可工程的药学”,既为神经系统疾病等重大疾病探索有效新药,也为免疫疾病、皮肤再生等多类适应症提供了更安全、更高效的新型递送工具和药物分子开发途径。

“外泌体的独特之处,是能把细胞原本传递的、复杂的生物信号,稳定地封装下来做成药,同时还能像‘快递小包裹’那样,把药物递送到我们指定的细胞甚至器官。”张建民解释道。

图:外泌体的功能和应用(来源:Cells 2019, 8, 307; doi:10.3390/cells8040307)

更重要的是,张建民的思考并未止步于外泌体的生物学机制。他将目光投向更上游的细胞来源——iPSC。他特别强调,iPSC不仅具有无限增殖、定向分化的能力,能作为稳定、可控的“细胞工厂”以规模化生产均一的外泌体;其自身更天然具备优异的抗炎、再生与修复潜能。这些宝贵的功能性特质,能直接赋予其衍生的外泌体,使它们天生就携带了强大的治疗指令。这一系列特性,共同构成了iPSC来源的外泌体(iPSC-Exo)实现工业化生产和临床转化的根本前提。

这样的外泌体本身可作为活性药物,用于抗炎、抗凋亡、组织修复和神经保护,已在神经损伤、脑卒中、阿尔茨海默病、重症皮肤损伤等疾病动物模型中得到验证。此外,外泌体也可被工程化修饰,装载siRNA、mRNA、蛋白、生物活性小分子等药物成分,变成高安全性、低免疫原性的天然纳米载体。通过基因编辑、化学修饰等手段,可以在其表面增加针对特定靶点的配体、抗体或者肽片段,从而精准导航,提升药物在脑、肝脏、心脏、关节等目标组织的递送效率。

例如,张建民团队已开展了鼻腔给药、静脉注射、局部注射等外泌体全景应用路径实验,验证其可跨越血脑屏障、定位脑损伤区域,无创递送抗炎成分到中枢神经系统;在皮肤领域,外泌体还可透皮递送,促进伤口愈合和组织再生。

更具前景的是,外泌体天然具备免疫调控和抗原展示平台的属性,为疫苗和肿瘤免疫治疗开辟了新路径。“我们可以设计让外泌体表面同时呈现多个表位,实现多靶点联合激活免疫细胞,有效提升疫苗的安全性和效果。”

张建民介绍,目前团队已开展将外泌体应用于神经退行性疾病、免疫系统疾病、难愈性皮肤损伤等多个方向的新药开发。

图:2025年9月,国典医药iPSC外泌体成果获得2025京津冀创新医学转化与产业促进大赛特等奖

“我认为,外泌体最大的突破在于让药的递送变得更加生物相容、精准和智能。它融汇了成药性、递送能力和工程化升级空间,让我们有机会真正攻克许多以往无药可治的疾病。”

2017年,张建民创立国典医药。对于这段历史,张建民回忆道:“当时美国的朋友劝我,一把年纪了别折腾;国内的同事也说,生物医药创业九死一生。”可张建民心里清楚,这不是冒险,是“还债”,还童年对救人的誓言,还科研路上对成果落地的执念。

真正的开荒年代

大家都知道创业路难,却没想到公司还没成立,在第一步找场地上就遇到了一大挑战。

国典医药第3号员工、2017年在北京协和医学院张建民实验室做博士后的王靓博士向我们讲述,当时张建民教授将场地目光投向了北京亦庄,大家都以为选址只是交钱入住就行,后来证明大家想简单了。那时这里(OBE互联网创新园)还是互联网企业的天下,几乎没有生物医药企业的身影。

彼时,整个中国的生物医药创新产业处在加速起步阶段。

2017年前后,中国创新药赛道刚刚铺设,原创基础薄弱,科研转化落地路径尚未清晰,多数生物医药园区依然以生产制造或仿制药企业为主,真正以从0到1推进新药临床的初创公司凤毛麟角。风险资本也刚开始关注创新药赛道,大批科学家型创业者跃跃欲试,却普遍面临缺乏基础设施、经验与专业支持等先天短板。因此,对于张建民和国典医药来说,不仅是全新制药赛道的开荒,还有物理意义上的真正“开荒”。

“一开始我们想租OBE园区的一号楼,却因为这个园区没有做生物医药规划,管委会无奈回绝。由于规范的生物实验室需要特殊的层高、通风和废水处理,亦庄许多园区的楼根本达不到生物实验室的建设和安全要求。”

挑战面前,张建民选择了一条有点非常规的做法。他带着项目PPT,一遍遍上门找管委会领导汇报,甚至现场演示iPSC类器官的构建过程。

“我告诉他们,这不是一般的医药项目。iPSC技术能替代动物实验,帮中国创新药跨过‘动物有效、人无效’的难关;外泌体药物还能治疗癫痫、脑梗这种‘无药可治’的病。亦庄需要这种创新力量,中国更需要。”

经过他的日夜奔波,终于争取到了一号楼2000平方米的场地。“拿到场地时还是毛坯房,我们自己找设计师,从2000平里挤出1000平方米做实验室,其余用作办公室和库房。”

几年过去,越来越多生物医药企业在这里扎根成长。早期加入的公司同事向我们讲述,“我们刚搬来的时候,办公楼对面就是神州细胞。当时他们还只有几间小办公室,现在短短几年,对面园区的楼一栋栋拔地而起,神州细胞已经发展到好几幢厂房了。”

作为最早一批入驻者,国典医药亲眼见证了越来越多生物医药企业在此落地,也见证了许多本土创新药企业的崛起。

“靠谱,能成”

解决了实验场地的落地难题后,张建民便迅速将精力投入到招兵买马、打造核心团队上。他深知,顶尖的科研与创新型创业,都必须建立在一支有战斗力和凝聚力的队伍基础之上。

在招人方面,张建民有自己鲜明的标准,不拘一格地甄选兼具潜力与坚持的候选人。他要求应聘者做PPT讲解自己的课题,现场考察科研思路和逻辑能力,经常能当场指出实验设计的漏洞和不足,甚至会拿起笔直接帮忙优化方案。

他也更像一位导师,为团队营造敢于试错的成长空间。他鼓励年轻人大胆创新、主动提建议。比如研发团队曾提出“改造外泌体靶向B细胞治疗红斑狼疮”的想法,张建民虽然觉得风险不小,但仍批了50万元研发资金:“年轻人有想法就该试,就算失败了,也能积累经验。”

每周三下午,他还亲自主持技术分享会,不仅讲授自己在科研过程中积累的经验,还会手把手带大家做实验,“我希望他们不仅能操作实验,还能明白为什么要做这些实验,理解科研真正的意义。”可以说,张建民作为一个企业创始人,在对人的培养和关怀上,更像一位老师。

这种关怀也延伸至工作之外。有团队成员回忆,“张老师总会主动关心大家的生活和状态,有难处直接找他都能得到帮助。”早期便加入国典医药的人事总监侯建梅表示。这些看似琐碎的小事,也让年轻科研人员在公司感受到家的氛围,更加坚定了在这里长期深耕的决心。

图:2023年国典医药公司团建

自2017年公司创立以来,第一批员工至今几乎全部留任。侯建梅道出了这其中简单的原因:“我们大家对张老师的印象其实特别简单,就是觉得(人)靠谱。所以这给我们一种感觉——开辟全新制药赛道这件事,能成。”

从0到1的阶段,张建民对团队的用心、信任与赋能,也成为国典医药稳定成长、持续创新的坚实根基。

“这才是真正的成果”

在张建民的规划里,国典医药的业务始终围绕iPSC+外泌体两大核心技术,形成治疗管线为主、CRO服务造血、再生医学跨界延伸的多维度布局,每一条管线都瞄准"临床未满足需求"这个痛点。

作为国典医药进展最为迅速的核心管线,癫痫新药项目几乎承载了当下张建民“让药救人”的主要期望。“传统的癫痫药物主要抑制神经元过度放电,虽能减少症状,但长期用下来,尤其是对儿童,常见的副作用是影响智力发育、注意力和情绪,导致学习困难、行为退缩。”张建民补充道,“很多家长其实都很担心药物副作用,但又没办法停药。”

从多年的基础研究出发,张建民团队发现,癫痫难治性很大一部分原因源于星形胶质细胞(astrocyte)的病理改变——反复发作后,大量星形胶质细胞激活,转化为促炎表型,无法再高效清除突触间隙里积累的谷氨酸,神经递质‘淤堵’,反过来刺激神经元过度兴奋,形成恶性循环。“我们要打破这个环,把焦点从‘滥放电的神经元’转到‘异常激活的星形胶质细胞’,修复其回收神经递质和抗炎的能力。”

因此,公司设计了以iPSC来源外泌体为基础的新型治疗手段,通过鼻腔递送,将外泌体直接作用于脑部病变区域。张建民在复盘前期实验时回忆:“刚开始在动物模型上测试,外泌体治疗以后,我们看到癫痫小鼠的发作次数、持续时间显著下降。最关键的是,复检脑组织时,看到星形胶质细胞重新表达了正常功能的蛋白,炎症因子也下来了。”

在2022年启动临床前研究阶段,团队做了动物毒理和药代动力学验证,证明外泌体可安全穿越血脑屏障,且在脑部高选择性分布,未见明显毒副反应。

2023年6月,协和医院/首都儿研所启动真实世界病例探索。张建民分享了一位真实受试者的案例:“有个12岁的小男孩,从8岁起就反复癫痫发作,用了四种常规抗癫痫药,但是效果极差。临床前一年,发作频率高到每月七百多次,家长几乎绝望。”

在完备的伦理与临床方案保障下,治疗顺利启动,团队为患儿实施外泌体滴鼻给药。“第一个月发作就降到300多次,第二月减少到10多次,第三个月基本清零。整个过程中没有发现药物相关副作用,孩子精神状态还越来越好。”

“我最开心的是,去年随访时,这个小男孩已经能正常去学校上课,这才是真正的成果。”

“(该管线)争取成为中国首个获批IND的外泌体药物。我们希望打破中国生物医药长期以仿制为主的刻板印象,让全球看到中国科学家真正从0到1的突破。”张建民表示,该管线已基本完成美国FDA IND申报资料准备,并计划启动多中心国际I期临床。

实际上,癫痫新药的突破只是iPSC外泌体平台应用潜力的一个缩影。张建民团队通过高纯度、标准化制备iPSC外泌体,不仅实现了滴鼻递送穿越血脑屏障,还验证了其在抗炎、促神经再生等多重机制上的独特优势。这种一致性强、可工程化扩展的新型递药平台,为多种神经系统疾病带来变革性的治疗可能。

目前,围绕脑卒中、自闭症、抑郁症等领域,团队已推进多条创新管线。每一项探索都紧扣神经系统临床未满足需求,充分发挥外泌体“靶向递送+多通路调控”的平台价值,为更多难治性神经系统疾病提供全新解决思路。

作为外泌体领域的先行者,张建民参与了国家药监局《先进治疗药品的范围、归类和释义(征求意见稿)》的研讨会。“2023年之前,外泌体连属于哪类药品都没定,有的小作坊用离心法提一点外泌体就敢卖,这是对患者不负责任。”

“尊重科学,尊重资本。”张建民多次重复这个观点,这是他从科学家转型为创业者的关键心法。而在这句话背后,是他对科研本质的坚守、对商业规律的清醒认知,以及对未来的长远规划。

创业初期融资,许多投资人对于iPSC和外泌体还不太了解,国际上也没几个团队在做这方面的产业探索,面对投资人的不理解时,张建民的魄力藏在“不将就”里。

“你投的是钱,我投的是一辈子的名声和人生,你输了只是输一笔投资,我输了这辈子就再也没机会了。”

这份坚持初心和耐心讲解,让张建民也赢得了更多信任。有一次一位投资人听了他讲述外泌体治癫痫的思路,当场决定投资:“你敢赌上全部,我就敢信你。”

后来他总结道:“合作要建立在彼此尊重与信息对称上。”与投资人交流时,他坚持两条底线:尊重技术规律,不做违背科学可行性的承诺;尊重资本专业,充分听取在治理与运营上的建议。

张建民与投资人的关系更像家人,没有斗智斗勇,主打一个自信与真诚。采访中他提到一个细节,有时候和投资人几个“老头”喜欢在公园里散步遛弯,边走边聊,把重要的工作话题、公司规划都在这样的轻松环境里沟通清楚。

这几年创业下来,张建民对资金管理和企业策略的把控越发老练。他早已学会根据市场环境灵活调整节奏——行情低迷时,他果断收缩自研管线,提升CRO服务占比,保障公司现金流;一旦融资到位,又会立刻加码推进核心管线的临床进程。也正因如此,在2022-2023年生物医药行业普遍遇冷的时刻,国典医药却逆流而上,不仅稳定了团队,还扩招了新人。

在国典医药的财务报表,最让人印象深刻的,是两个鲜明的数字:公司每年用于研发的投入高达营收的70%以上(主要用于实验耗材与人员工资),而全年招待费却从未超过2万元。王靓博士和侯建梅的讲述印证了这一点:“张老师开公司一直务实低调,不铺张、不搞快速扩张,办公室和实验室也都是简约实用型。每次投资人来访,也只是点几份简单的盒饭,一边喝茶一边聊业务,所有的重心都在技术和项目本身。来访者也并不会因为没有收到隆重招待而介意。”

最终,这一份务实和稳健也赢得了投资人的认可。

正如张建民所说:“他们之所以信我,不是因为我描绘蓝图,而是看到我真的把每一步都走得扎实。”

“等公司上市稳定了,我想成立一个基金,专门投资刚起步的生物医药创业者。”张建民的这个想法,源于自己创业时的感悟:“我当年找天使投资,被几十家机构拒绝,知道不被认可的滋味。现在我有经验、有资源,想帮那些有技术但没背景的年轻人少走弯路。”

他甚至想好了基金的投资标准:“不看论文数量,看临床价值——你的技术能治什么病?有没有初步数据?团队有没有踏实做事的态度?”他笑着说:“就算他们的项目现在看不懂也没关系,当年我的iPSC外泌体项目,不也没人看懂吗?真正的创新,都是从不被看好开始的。”

对于想从科研转向创业的青年科学家,他也给了两个忠告:“第一,别把发表论文的思维带到创业里。做企业要打通研发-生产-临床-销售整条链,不是追求一个点的极致;第二,资本能帮你,但不能替你做决策,真正的核心还是你的技术能解决什么问题。”

华灯初上,园区的灯火缓缓流淌在夜色里,为偌大的生物医药城染上一层温柔而深邃的底色。辞别时分,张建民和我们一起下楼,步履间透着从容。他还要去隔壁的实验室,守着那些未眠的灯。

年近花甲的他,依然坚持每周几场篮球,十点半准时休息,让心与身体都常葆澄明活力。“创业的确辛苦,不过其乐无穷。”他仍不紧不慢地说道,“看着患者日渐好转,年轻同事做出成果,这份喜悦,远胜过论文的发表。”

走进产业园深秋寂静的暮色,诸多冉冉升起的生物医药创新企业招牌清晰可见,楼上实验室里通明的灯光下时不时闪过忙碌的白大褂身影。

这一幕,正映照着写在张建民生命底色里的那句朴素信念——“慢慢来,总会找到治病的路。”