新药研发是一项耗资巨大且风险极高的系统工程。一款新药从实验室走向市场,平均耗时10-15年,投入数十亿美元,但最终成功率却不足10%。这一困境背后的核心症结在于:我们缺乏能够精准预测药物在人体内真实表现的实验模型。

传统的药物研发主要依赖两大工具:一是2D细胞培养,即将人体细胞铺在培养皿底部贴壁生长。这些细胞多来源于肿瘤,经过长期体外培养,其生物学特性已严重偏离正常人体细胞,既无法呈现器官的立体结构,也缺失了组织中多种细胞类型间的复杂协作关系。二是动物实验,虽然能在完整生物体层面观察药物效果,但物种差异始终是一道难以逾越的鸿沟。许多在小鼠模型中显示疗效的药物,在人体临床试验中却折戟沉沙;而一些人类特有的疾病,在动物身上更是无法有效复现。

在此背景下,一项革命性技术应运而生——类器官(organoids)。这些由干细胞培育而成的“迷你器官”,直径通常仅为几毫米,却能在培养皿中自发组装成类似真实器官的3D结构,不仅包含多种功能细胞,甚至能执行部分器官功能。类器官被视为介于简单细胞培养和复杂动物模型之间的第三条路,为药物研发提供了一个高度还原人体真实生理环境的实验平台。

该技术的突破始于21世纪初。美国劳伦斯伯克利国家实验室的Mina Bissell团队率先利用Matrigel(一种模拟细胞外基质的水凝胶)进行3D细胞培养,发现乳腺上皮细胞能在其中自组装形成腺体结构,并具备分泌乳汁的功能。2009年,荷兰Hubrecht研究所的Hans Clevers团队取得了里程碑式的突破:他们成功从小鼠肠道中分离出单个干细胞,并在体外培养出包含所有肠道细胞类型的立体结构,这标志着世界上首个真正意义上的组织干细胞来源类器官的诞生。

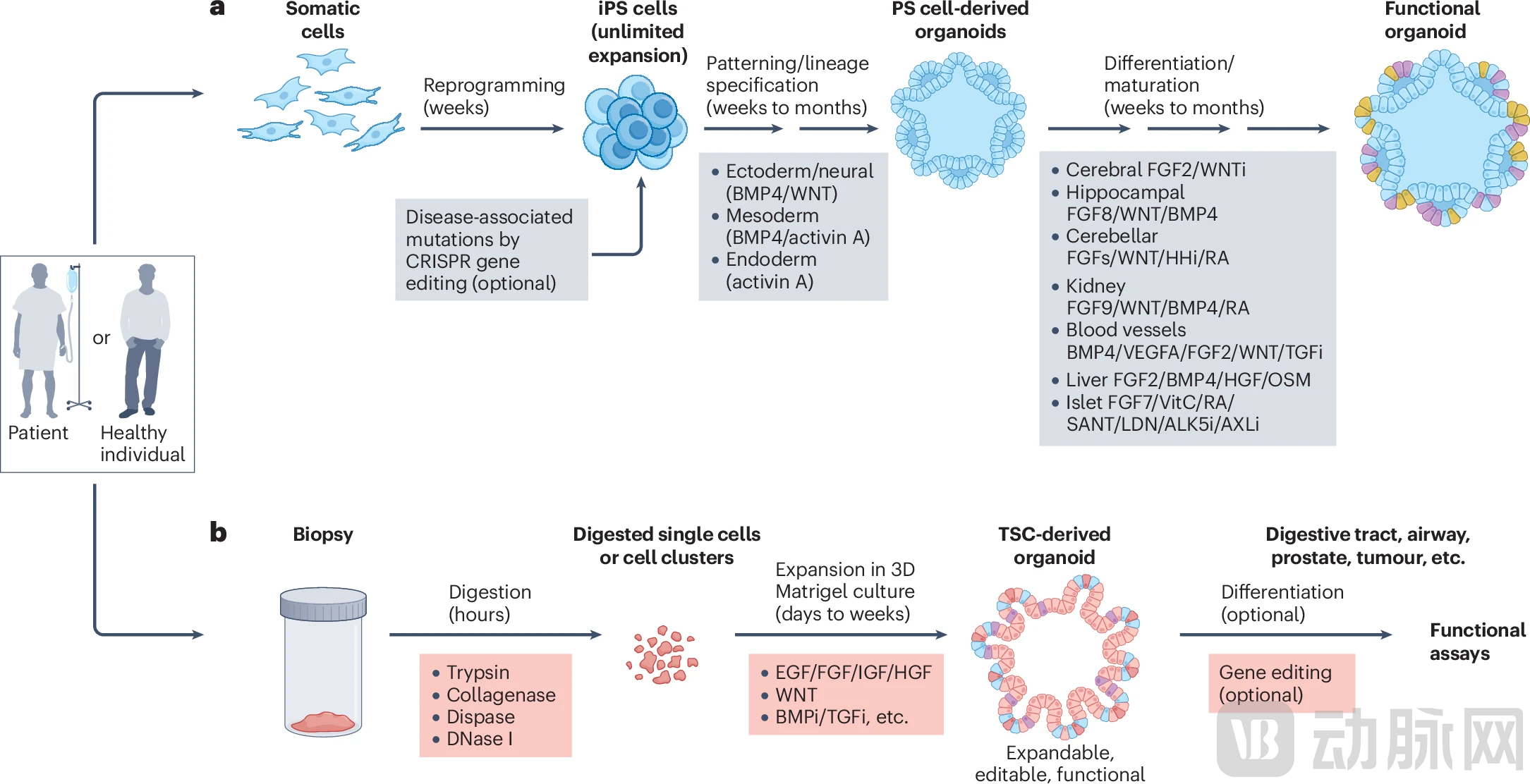

类器官的构建主要遵循两条技术路线,殊途同归。

第一条路线基于诱导多能干细胞(iPS细胞)。该技术由日本科学家山中伸弥(Shinya Yamanaka)于2006年发明,通过向体细胞(如皮肤细胞)导入四个关键转录因子,将其重编程至类似胚胎干细胞的多能状态,理论上可分化为人体任何类型的细胞。

研究人员通过精确调控培养条件,利用特定的生长因子按时序刺激iPS细胞,模拟胚胎发育过程,逐步引导其分化为特定器官的类器官。该路线特别适用于构建大脑、视网膜、肺等难以直接从成人组织中获取干细胞的器官模型。

日本理化学研究所的Yoshiki Sasai团队是该领域的先驱。2011年,他们使胚胎干细胞聚集成球状,发现这些细胞能自发组织成视杯结构,形成包含视网膜各层细胞的类器官。随后,该团队又成功构建了大脑皮层、小脑等多种神经系统类器官,开启了多能干细胞类器官研究的新纪元。

第二条路线则直接从患者组织样本中提取组织干细胞进行培养。每个器官都拥有自己的“维修队”,即组织干细胞,负责替换衰老或受损的细胞。

2009年Clevers团队的突破正是该路线的代表。他们从肠道隐窝中分离出表达Lgr5标记的干细胞,在含有特定生长因子(如EGF、Wnt信号通路激活剂等)的培养基中,单个干细胞即可不断增殖分化,形成包含干细胞、吸收细胞、杯状细胞、潘氏细胞等多种肠道细胞的立体结构。该方法的最大优势在于直接取材于患者,保留了个体的遗传背景,为个性化医疗奠定了坚实基础。

图:多能干细胞和组织干细胞衍生的人类类器官(来源:Nat Rev Drug Discov)

与传统模型相比,类器官的核心优势在于高度仿真:它们保留了组织的3D架构和细胞间的空间关系,包含了器官中的多种功能细胞类型,能够长期培养并冷冻保存以建立生物样本库,且源于人类细胞,避免了种属差异。当移植到免疫缺陷小鼠体内时,健康组织来源的类器官能形成正常功能组织,而传统肿瘤细胞系则往往形成肿瘤,这一对比清晰地展示了类器官更接近正常生理状态的特性。

类器官技术最具潜力的应用之一,在于其能够在体外精准重现人类疾病的病理特征,为药物研发提供精准靶标。

图:疾病建模中不同类型的类器官

囊性纤维化(CF)是类器官转化应用的典范。这种遗传病由CFTR基因突变引起,导致氯离子通道功能异常,患者肺部和肠道会产生黏稠分泌物。2013年,荷兰乌得勒支大学医学中心的研究人员开发了一种创新检测方法:健康的肠道类器官在受到forskolin(一种提高细胞内cAMP水平的化合物)刺激后,CFTR通道开放,水分涌入类器官腔内使其快速膨胀;而CF患者来源的类器官则无法膨胀。

这一“肿胀实验”不仅具有诊断价值,更关键的是能够预测药物疗效。多项研究已证实,类器官对CFTR调节剂(如ivacaftor、lumacaftor组合药物Orkambi,以及新一代药物elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor组合)的反应,与患者临床指标(如肺功能FEV1改善程度)高度相关。这意味着医生可以在开药前,先利用患者自身的肠道类器官测试哪种药物最有效——这标志着真正的个性化医疗已在CF领域落地。

肝脏遗传病也找到了理想的研究模型。2015年,英国剑桥大学Meritxell Huch团队建立了长期稳定的人类肝脏类器官培养体系。他们利用该平台模拟了α1-抗胰蛋白酶缺乏症(一种导致肝脏和肺部损伤的遗传病),患者来源的类器官重现了蛋白聚集、分泌减少等关键病理特征。Wilson病(一种铜代谢障碍疾病)的肝脏类器官则展示出对铜处理的异常敏感性,为研究铜转运缺陷提供了有力工具。

2020年新冠疫情爆发后,类器官技术在病毒学研究中迅速展现出独特价值。荷兰Hubrecht研究所团队发现,人类气道类器官中表达ACE2和TMPRSS2蛋白的纤毛细胞是SARS-CoV-2的主要感染靶点。更重要的是,他们通过CRISPR基因编辑技术建立的类器官生物样本库证明,TMPRSS2蛋白是SARS-CoV-2、SARS-CoV和MERS-CoV等多种冠状病毒入侵细胞的关键宿主因子,这些病毒利用该蛋白切割病毒刺突蛋白,实现病毒包膜与细胞膜的直接融合,而无需经过内吞途径。

这一发现有力否定了某种曾被广泛使用的药物的疗效。在传统2D细胞系实验中,羟氯喹(一种阻断内吞途径的药物)曾显示出抑制病毒的效果,因此在疫情初期被大量处方给患者。然而在类器官模型中,羟氯喹完全无效——因为病毒并非通过内吞路径进入细胞。这一结果与后续临床试验的失败完全一致,凸显了类器官作为更可靠转化平台的价值。

2016年,寨卡病毒(ZIKV)在巴西等地引发新生儿小头症疫情,世界卫生组织宣布其为国际关注的突发公共卫生事件。由于无法获取受感染的人类胎儿脑组织,传统研究受到极大限制。此时,多个研究团队不约而同地将目光投向脑类器官。美国约翰斯·霍普金斯大学、洛克菲勒大学等机构的科学家利用iPS细胞培养出大脑皮层类器官,发现寨卡病毒专门感染神经祖细胞,导致这些“大脑建设者”过早分化和死亡,从而引起脑组织发育不良。

更令人振奋的是,脑类器官还被用于快速药物筛选。研究者测试了数千个化合物,发现抗抑郁药美沙酮(hippeastrine hydrobromide)能在感染的神经祖细胞中清除病毒,并挽救类器官的小头症表型;一项药物再利用筛选还发现,泛caspase抑制剂emricasan能抑制病毒诱导的细胞凋亡,保护大脑皮层神经祖细胞,而FDA B类抗寄生虫药物niclosamide则能直接阻断病毒复制。这些工作在短短几个月内完成,展示了类器官平台在应对突发传染病时的快速响应能力。

癌症类器官,尤其是患者来源的肿瘤类器官(PDTO),正在重塑肿瘤学研究与治疗的范式。2011年,Clevers团队首次报道从人类结肠癌组织建立长期培养的类器官。2015年,他们建立了首个结直肠癌PDTO生物样本库,包含来自不同患者的数十株肿瘤类器官系,这些类器官保留了原始肿瘤的组织学特征、基因突变谱和基因表达模式。

PDTO的一个关键特性在于其生长因子依赖性的改变。携带KRAS基因G12V突变的类器官可以在不添加表皮生长因子(EGF)的情况下生长,而健康肠道类器官则必须依赖EGF才能存活。这种差异可用于区分肿瘤和正常组织的生长,也反映了肿瘤细胞获得的自主生长能力。

药物敏感性测试显示出高度的临床相关性。在乳腺癌PDTO研究中(2018年发表于Cell),研究者发现HER2高表达的类器官对不可逆ERBB家族抑制剂阿法替尼敏感,而携带BRCA1/2突变特征的类器官对PARP抑制剂更敏感——这些结果与临床用药原则完全吻合。在胰腺癌、胃癌等多种肿瘤中,PDTO对化疗药物的反应也被证实与患者实际治疗反应相关。

一个突出的成功案例是MCLA-158(petosemtamab),这是一种靶向EGFR和LGR5的双特异性抗体药物,完全基于结肠癌PDTO系开发,目前正在临床试验中。这标志着类器官已从辅助工具跃升为药物开发的主力平台。

药物疗效固然重要,但安全性往往是决定研发成败的关键因素。许多药物在后期临床试验或上市后因严重不良反应而被迫终止,造成巨大损失。类器官为药物安全性评估提供了一个更贴近人体生理状态的预警系统。

图:药物安全性评价中的类器官系统

肝脏是药物代谢的主要器官,药物性肝损伤(DILI)是导致候选药物在开发过程中失败、已上市药物被撤回或限制使用的首要原因,人源肝脏类器官在这方面展现出独特价值。

2019年,韩国科学技术院的研究团队开发出功能成熟的iPS细胞来源肝脏类器官,能够准确重现已知肝毒性药物的损伤模式。例如,曲格列酮(troglitazone)——一种因严重肝毒性而撤市的抗糖尿病药物——在肝脏类器官中引起剂量依赖性的细胞死亡,且作用浓度与临床相关水平一致。抗生素曲伐沙星(trovafloxacin)和左氧氟沙星也表现出预期的肝毒性,且类器官的敏感度显著高于传统2D肝细胞培养。

2021年发表在Gastroenterology的一项研究更进一步,建立了基于iPS细胞肝脏类器官的高通量DILI筛选平台,对238种药物进行了测试。该系统不仅能准确注释药物的肝毒性潜力,还发现了基因型特异性易感性:波生坦(bosentan),一种可引起胆汁淤积性肝损伤的内皮素受体拮抗剂,在不同供体来源的类器官中显示出差异化的毒性反应,提示遗传背景对药物不良反应的影响。

除了肝细胞毒性,类器官还能模拟胆管损伤。研究者利用肝内胆管类器官研究了氯丙嗪(一种抗精神病药)诱导的胆管毒性,有效复制了药物引起的胆汁分泌障碍。

许多化疗药物在杀伤癌细胞的同时也会损伤肾脏。由iPS细胞分化而来的肾脏类器官虽然尚不完全成熟(缺少部分转运体和滤过功能),但已能够模拟药物诱导的急性肾损伤。

2015年,美国哈佛大学和华盛顿大学的研究团队独立开发出包含肾小球足细胞、近端肾小管、亨利袢、远端肾小管等多种肾单位结构的类器官。这些类器官对经典肾毒性药物顺铂和庆大霉素表现出剂量依赖性的细胞凋亡反应,并上调肾损伤标志物KIM1的表达——与临床肾损伤的分子特征一致。

后续研究引入了更先进的平台。2023年发表在PNAS的研究将肾脏类器官与微流控芯片结合,加入了血管内皮细胞和外周血单核细胞(PBMCs),构建了免疫浸润的肾脏类器官芯片。该系统不仅能评估化学药物毒性,还能测试免疫治疗的副作用——研究者利用靶向HLA-A2呈递的WT1肽段的T细胞双特异性抗体(TCB)处理该系统,成功观察到表达WT1的细胞被选择性杀伤,模拟了生物制剂的靶点毒性。

心脏毒性同样是药物安全评估的重点。心脏类器官研究显示,抗癌药阿霉素(doxorubicin)能引起类器官活力下降、乳酸脱氢酶(LDH)和脑钠肽(BNP)释放增加、细胞凋亡、纤维化和线粒体功能障碍——这些均为临床心肌病的特征性改变。在模拟心肌梗死的类器官模型中,阿霉素加剧了缺氧区域的损伤,破坏了钙离子循环,促进了梗死核心区的纤维化。

胃肠道毒性方面,2020年发表的研究利用人类回肠类器官验证了31种参考药物,该检测系统预测药物诱导腹泻的准确率达到90%。更重要的是,将肠道类器官与免疫细胞共培养,能够评估生物药的脱靶毒性。2023年Nature Biomedical Engineering报道的工作显示,加入免疫细胞的肠道患者类器官和肿瘤类器官能够捕捉T细胞双特异性抗体(TCB)的组织特异性脱靶毒性,成功预测了临床观察到的不良反应——而这些副作用在缺乏免疫成分的传统组织模型中无法检测。

为了更真实地模拟人体环境,科学家们开发了器官芯片(organoid-on-a-chip)技术。这类平台将类器官整合到微流控装置中,通过持续的培养基流动模拟血液循环,甚至可以连接多个器官芯片形成人体芯片系统。

2020年Biofabrication发表的研究描述了一个整合肝脏、心脏、肺、血管、睾丸、结肠和大脑七种组织的人体芯片平台,用于筛选FDA撤市药物。该系统能检测到各个器官的ATP耗竭和功能障碍,其敏感度优于单独的2D细胞培养。

2021年另一项研究则构建了肝脏-心脏联用系统,发现抗抑郁药氯米帕明(clomipramine)经肝脏细胞色素P450酶代谢为去甲氯米帕明后,会对心脏类器官产生毒性,导致搏动减少、钙流紊乱和细胞死亡——而在没有肝脏组织的情况下,这种毒性不会出现。这生动展示了器官间相互作用在药物代谢和毒性中的重要性。

尽管前景广阔,类器官技术仍面临诸多挑战,这些问题限制了其在药物开发中的大规模应用。

标准化与可重复性是首要难题。不同实验室的培养方案差异、细胞来源的遗传多样性、批次间的分化变异,都会导致类器官功能和药物反应的不一致,这对需要严格质控的药物筛选构成严峻挑战。

成熟度不足限制了部分应用场景。例如,iPS细胞来源的脑类器官中神经元更接近胎儿状态,难以完整模拟帕金森病、阿尔茨海默病等老年性神经退行性疾病的晚期病理特征。

关键组织成分缺失也制约了模型的生理相关性。大多数类器官缺乏血管系统、免疫细胞、神经支配等成分,无法重现器官间的系统性相互作用,这在评估全身性药物效应时尤为突出。

规模化和高通量应用仍有瓶颈。类器官培养周期长(数周到数月)、技术要求高、数据分析复杂,在需要筛选数千个化合物的场景中效率受限。

针对这些挑战,研究者正从多个方向寻求突破。

自动化和微工程技术显著提升了标准化水平。微腔阵列系统和微流控打印技术能精确控制类器官的数量、大小和空间分布,确保批次间一致性。荷兰Mimetas公司的OrganoPlate®系统和美国Emulate公司的器官芯片平台已实现培养条件自动控制和全流程自动化,大幅降低了人工操作的变异性。

生物工程改造正在弥补功能缺陷。通过将内皮细胞与类器官共培养或利用微流控芯片诱导血管长入,研究者成功构建了血管化类器官;2024年Nature发表的研究则通过免疫细胞共培养系统,实现了免疫-上皮互作的模拟,这对评估免疫治疗药物至关重要。

2D类器官单层培养为药物转运研究开辟了新路径。将3D类器官展开成上皮单层,既保留了细胞多样性和极性,又能方便进行双侧给药和屏障功能测量,特别适合吸收代谢研究。

人工智能和高内涵成像加速了数据分析。自动化显微系统结合计算机视觉算法,可实时监测类器官形态变化并量化多维参数;机器学习模型正被训练用于预测药物毒性和疗效,有望大幅提升筛选效率。

全球监管环境正逐步向类器官技术敞开大门。

2022年和2023年,美国国会相继通过FDA现代化法案2.0和3.0,明确规定药物开发中不再强制要求动物实验,允许使用细胞培养、器官芯片和计算模型等新方法评估安全性,这是自1938年以来美国药物监管理念的历史性转变。

2025年,FDA进一步宣布将在未来几年内逐步淘汰单克隆抗体等药物开发中的动物实验要求,类器官毒性测试被明确列为替代方案之一。欧洲药品管理局也推出“安全港方法”,鼓励企业提交基于类器官等新技术的研究数据,为正式资格认证积累证据。

目前,制药行业对类器官的应用主要集中在内部决策阶段,用于早期药物筛选和机制研究,尚未大规模进入监管申报环节。但先行案例已经出现:在囊性纤维化领域,肠道类器官肿胀实验已被荷兰等国医疗中心用于指导临床用药;在癌症领域,多项临床试验正在验证PDTO药物敏感性测试的预测价值。

国际组织和行业联盟也在制定标准化框架,经济合作与发展组织(OECD)提供了验证指导原则,美国IQ MPS联盟与FDA合作定义质控标准。一个关键共识是:类器官的验证应该用途导向,即只要能可靠预测特定毒性机制,而非追求面面俱到。

展望未来,类器官技术有望在多个维度取得突破。更多器官类型(如胰腺、甲状腺、前列腺)的类器官正在快速发展,为罕见病研究提供了不可替代的工具。个性化医疗的规模化应用也正在从科研走向临床,未来患者确诊后,医生可能在2-4周内通过类器官测试多种治疗方案,选出最优方案,大幅减少试错成本。随着前瞻性临床验证数据的积累,预计5-10年内部分类器官平台将获得监管机构正式认证,成为替代动物实验的标准方法。

从长远看,类器官的终极目标是替代大部分动物实验。虽然系统性药理学仍需整体生物评估,但在局部毒性预测、机制研究、早期药效评价等环节,人源类器官已展现出优于动物模型的潜力。如果能在临床前阶段更准确筛除有毒或无效的候选药物,药物开发成本有望降低20-30%,时间缩短1-2年。

更具颠覆性的愿景是数字孪生与类器官的结合,为每位患者建立多器官类器官系统和基于组学数据的计算模型,构成个人化的虚拟身体,在其中预测药物疗效和副作用。

从培养皿中生长出的微小组织结构,到可能改变整个医药产业的革命性工具,类器官不是要完全取代现有模型,而是为药物研发增添了一个更接近人体的选项。对患者而言,它意味着更安全的新药和更精准的治疗;对制药行业,它代表着更高的研发效率;对整个社会,它象征着科技向善,在减少动物使用的同时,为人类健康做出更大贡献。

这场器官革命方兴未艾,随着技术完善和标准建立,类器官终将从实验室的新奇工具成长为药物研发不可或缺的标准配置。